Laser auf Tauchstation

Sie schneiden und schweißen unter Wasser, ermöglichen Materialanalysen am Grund der Tiefsee und helfen, die dortige Fauna zu erforschen: Laser sind auch im maritimen Einsatz eine Schlüsseltechnologie.

„70 Prozent der Erdoberfläche bestehen aus Wasser. Diese Offshore-Reserven muss die Menschheit künftig verstärkt nutzen, um umweltfreundliche Energiequellen zu erschließen und auszubauen“, ist Prof. Christoph Leyens, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS in Dresden überzeugt. Dafür treibt sein Institut neue Verfahren zur Unterwasser-Laserbearbeitung von Metallen voran. Fundamente von Offshore-Windanlagen, Hafenschutzanlagen, Spundwände, Sperrwerke, Schleusen oder auch Pipelines lassen sich damit direkt im Wasser bearbeiten. Ein weiteres Einsatzfeld ist das Zerlegen ausgedienter Kernreaktoren, in denen Laserverfahren Stahlstrukturen unter Wasser schonend zerteilen und dabei möglichst wenig radioaktives Material lösen.

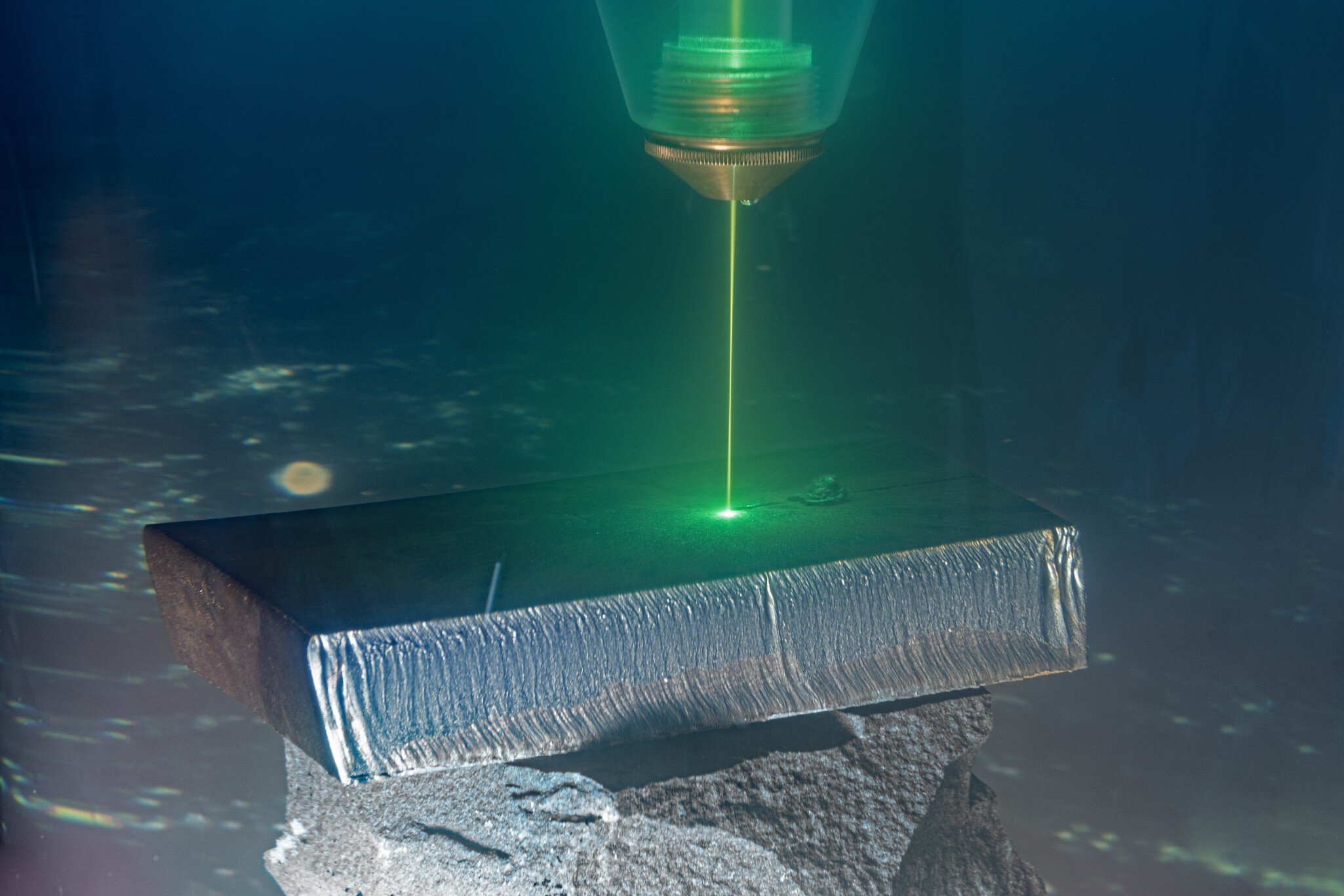

Zum Laserschneiden unter Wasser bedarf es grüner oder blauer Laser. Denn die an Land genutzten langwelligen Laser streuen im Wasser zu stark. Ihre Energie verpufft. Dagegen bleiben kurzwellige Laser unter Wasser fokussiert. Spätestens, seit Hersteller wie Trumpf, Coherent, Laserline oder NUBURU grüne und blaue Laser mit Kilowatt-Leistungen anbieten, ist das Laserschneiden unter Wasser eine effiziente, wartungsarme Alternative zu bislang eingesetzten mechanischen Trennverfahren. Anders als an Land ist auch keine externe Gaszufuhr nötig: das Wasser treibt das geschmolzene Metall aus der Schnittfuge. Das an sich hinderliche Wasser wird also zur Unterstützung. Gerade der Wegfall der Gaszufuhr ist eine wichtige Voraussetzung für kompakte, wendige Unterwasserroboter. „Aktuell laufen bei uns Versuche mit größeren Materialstärken und höherer Laserleistung“, berichtet Dr. Madlen Borkmann, Gruppenleiterin Laserschneiden am Fraunhofer IWS.

Schneiden, schweißen und Schiffsrümpfe reinigen

Unterwasser-Laserbearbeitung steht auch am Laserzentrum Hannover (LZF) weit oben auf der Agenda. Dessen „Gruppe Unterwassertechnik“ entwickelt in speziellen Drucktanks zur Tiefsee-Simulation, im Unterwasser-Technikum Hannover sowie in Versuchsflächen auf der Nordseeinsel Helgoland neuartige Laserverfahren für den maritimen Einsatz. Darunter das Metall-Fülldrahtschweißen als kontinuierlicher Laserprozess direkt von der Drahtrolle; es ist eine Alternative zum etablierten Elektroden-Handschweißen, bei dem Elektrodenwechsel die Tauchgänge häufig unterbrechen. Daneben entwickelt auch das LZH kontaminationsarme Unterwasser-Trennverfahren zur Demontage stillgelegter Kernkraftwerke.

Gemeinsam mit Partnern wie dem Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM und Laserline entwickeln das LZH zudem ein umweltverträgliches Laserverfahren zur Reinigung von Schiffsrümpfen. Laserline stellt blaue Dioden-Direktemitter bereit, mit denen diese bestrahlt und dabei von Muscheln, Algen und anderen Organismen befreit werden sollen. Der Bewuchs erhöht nicht nur den Strömungswiderstand und damit den Verbrauch der Schiffe, sondern bedroht durch Artenverschleppung auch Ökosysteme.

Das Verfahren tötet den Bewuchs mit kurzwelliger Laserstrahlung ab, ohne die Beschichtung des Rumpfes zu schädigen. Die abgestorbenen Organismen lösen sich spätestens bei der nächsten Fahrt durch die Wasserströmung. Aktuell steht die Automatisierung an: Dafür soll das Lasersystem auf einen Magnet-Crawler montiert werden, um die Schiffsrümpfe unter Wasser abzufahren und zu bestrahlen. Üblicherweise sind diese Crawler auf Trockendocks im Einsatz. Das Projekt adaptiert die Technik nun an die Unterwasser-Laserbehandlung.

Rohstoffe in der Tiefsee detektieren

Laser sollen künftig auch helfen, die Tiefsee zu erforschen. Bis heute haben die enormen Drücke und die absolute Dunkelheit die Menschheit davon abgehalten, diesen Teil unseres Planeten im Detail zu erkunden. So mancher Planet ist in höherer Auflösung kartiert, als die Tiefen der Ozeane. Doch die Photonik schafft auch hier neue Möglichkeiten. Unter anderem geht es um die Rohstofferkundung am Meeresgrund. Zusammen mit dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) in Greifswald entwickelt das LZH hierfür das LIBS-(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)-Verfahren weiter. Das in der Raumfahrt und in der Recycling-Branche etablierte Analyseverfahren sendet kurze hochenergetische Laserpulse auf Materialien, unter deren Einfluss sich Plasma bildet. Dessen spektroskopische Analyse lässt auf die exakte Materialzusammensetzung schließen. Um das Verfahren unter Tiefsee-Bedingungen nutzen zu können, hat das Forschungsteam eine neue Doppelpuls-Technik entwickelt. Ein erster Laserpuls erzeugt eine Luftblase an der Materialoberfläche, in der ein zweiter Puls das Material zu Plasma verdampft, welches dann spektroskopisch ausgelesen wird. Was einfach klingt, wird durch die Druckverhältnisse der Tiefsee kompliziert. Es kommt auf das minutiöse Zusammenspiel von Pulsenergie, Pulsdauer und dem Abstand zwischen beiden Pulsen an, um aussagekräftige Spektren mit geeigneter Intensität zu erzeugen.

Mit LIBS in der Tiefsee befasst sich auch ein Forschungsteam der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Es geht einen anderen Weg, um unter dem enormen Druck am Grund der Meere laserinduziertes Plasma zu erzeugen. Das Team leitet mit hohem Druck Helium auf die Oberflächen der untersuchten Materialien. Im Gas gelingt es ihnen mit Hochenergie-Lasern, aussagekräftige Spektren für die LIBS-Analyse zu erzeugen. Das Projekt ist Teil des “National Key Research and Development Program” Chinas und deutet auf die strategische Bedeutung der Rohstofferkundung in der Tiefsee hin. Denn dort lagern große Mengen von wertvollen Mineralien und Metallen, die unter anderem für die Elektromobilität und für den Ausbau der Erneuerbaren Energien benötigt werden.

Unbekannte Tierwelt und unerforschte Ökosysteme

Der LIBS-Einsatz soll vor Ort in Echtzeit die Materialzusammensetzung von Gesteinen und Knollen ermöglichen. Statt aufwändiger Probenahmen mit Tauchrobotern und Laboranalysen oder anstelle großflächigen Zusammenrechens potenziell rohstoffhaltiger Materialien könnte die Laseranalytik eine gezielte, schonende Rohstoffsuche ermöglichen. Anschließend könnte sich die Gewinnung auf Areale beschränken, in denen sich der Abbau lohnt. Sonst droht ein Szenario, in dem Tiefsee-Ökosysteme geschädigt oder sogar zerstört werden, bevor sie in ihrer Artenvielfalt erkannt und verstanden sind.

Parallel zur Rohstoffexploration bemühen sich Forschungsteams, Licht ins ewige Dunkel der Tiefsee zu bringen – und die dort lebende Fauna zu erforschen. Auch dafür nutzen sie Laser. In diesem Fall sind langwellige rote Lichtquellen hilfreich, weil die dort lebenden Tiere dieses Licht nicht wahrnehmen. Sie bleiben also ungestört, was es den Forschenden ermöglicht, ihr natürliches Verhalten zu beobachten und zu verstehen. Coherent hat für ein solches Projekt des Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) die Laserstrahlquelle geliefert. Sie liefert genug Licht, um Videos in der Tiefe aufzunehmen und die dort lebenden Kreaturen zu erforschen. Andere Teams nutzen photonische Verfahren wie die Raman-Spektroskopie und die Laser-induced Native Fluorescence (LINF), um überhaupt erst einmal die mineralischen und organischen Schwebstoffe in den verschiedenen Wassertiefen und am Meeresgrund zu analysieren. Es geht um ein grundlegendes Verständnis der Ökosysteme, Querverbindungen und Materialkreisläufe des Lebens. Die Photonik ist dafür eine Schlüsseltechnologie. Denn sie ermöglicht großflächige Echtzeitanalysen direkt vor Ort. Das spart Zeit, die Forschende bisher für punktuelle Probenahmen und Transporte zu Labors aufwenden mussten.